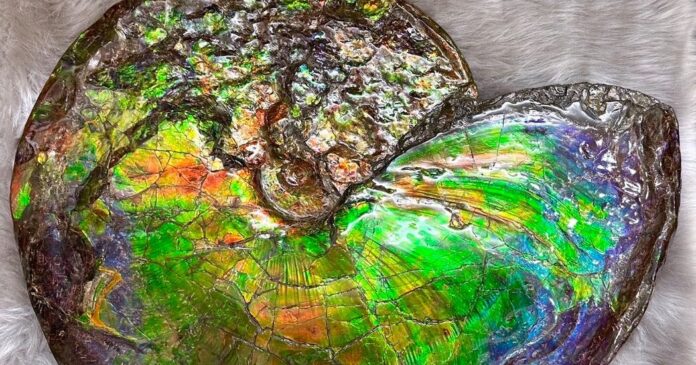

Il y a des millions d’années, les ammonites – des créatures ressemblant à des calmars – régnaient sur les océans anciens. Bien que ces animaux fascinants soient aujourd’hui éteints, leurs coquilles magnifiquement préservées sont devenues une source à la fois de recherches scientifiques et d’une beauté à couper le souffle : la pierre précieuse vibrante connue sous le nom d’ammolite. Ce joyau chatoyant, souvent trouvé dans les restes d’ammonites fossilisées de la formation Bearpaw en Alberta, au Canada, possède une gamme captivante de couleurs irisées. Mais qu’est-ce qui donne à l’ammolite son éclat unique ?

Des recherches récentes publiées dans Scientific Reports par Hiroaki Imai et son équipe de l’Université Keio au Japon offrent des réponses convaincantes. L’étude révèle que les teintes fascinantes de l’ammolite sont le résultat de structures incroyablement complexes formées à l’intérieur de la coquille, mettant en valeur une interaction fascinante entre les processus biologiques et géologiques.

Au cœur de ce phénomène se trouve la nacre, également connue sous le nom de nacre – la couche irisée que l’on retrouve à l’intérieur de nombreuses coquilles de mollusques, vivantes ou fossilisées. La nacre des ammonites est composée de plaques d’aragonite (un type de carbonate de calcium) méticuleusement superposées entrecoupées de minuscules espaces remplis d’air. L’épaisseur précise de ces plaques d’aragonite et les poches d’air de taille constante entre elles sont cruciales pour la coloration vibrante de l’ammolite.

Ces minuscules structures agissent comme des prismes microscopiques, réfléchissant des longueurs d’onde spécifiques de la lumière en fonction de leur taille et de leur espacement. Lorsque la lumière blanche frappe cet arrangement complexe, elle est diffractée – séparée en ses couleurs constitutives – créant le jeu éblouissant de nuances irisées qui caractérisent l’ammolite.

“Nous avons été ravis de découvrir qu’une structure aussi exquise est créée grâce à la collaboration de processus biologiques et géologiques”, a noté le Dr Imai.

L’équipe a comparé la nacre de fossiles d’ammonites trouvés au Canada et à Madagascar, ainsi que des couches similaires de coquilles d’ormeaux et de nautiles. Alors que tous les spécimens présentaient des plaques d’aragonite empilées, les variations de leur épaisseur et de la taille de leurs entrefers étaient essentielles pour comprendre l’éclat unique de l’ammolite. Notamment, même lorsque la matière organique présente dans les coquilles modernes comme l’ormeau était retirée, ces coquilles ne pouvaient pas reproduire l’intensité de la couleur observée dans les ammonites de la formation Bearpaw.

Cela suggère qu’une combinaison spécifique de facteurs – la structure uniforme des couches et les lacunes d’air de taille précise présentes uniquement dans certains fossiles d’ammonites – sont responsables de l’irisation exceptionnelle observée dans l’ammolite.

«Cet article a apporté une contribution très précieuse», a commenté le géologue Paul Johnston de l’Université Mount Royal, qui n’a pas participé à l’étude. Il compare la disposition de ces coquilles à de minuscules briques espacées de manière constante, formées par des processus de fossilisation propres aux ammonites particulières trouvées en Alberta.

Bien que l’on sache que l’ammolite provient de diverses espèces d’ammonites trouvées le long de la formation Bearpaw, toutes ne produisent pas cette pierre précieuse vibrante. Certains restent de couleur blanche ou crémeuse, ce qui soulève d’autres questions pour les chercheurs.

« Il existe une sorte de différence géologique que nous n’avons pas encore identifiée », a observé le Dr Johnston.

Cette découverte ouvre des voies passionnantes pour de futures recherches sur les conditions géologiques précises qui ont favorisé ces remarquables fossiles irisés au sein de la Formation Bearpaw.

Neil Landman, conservateur émérite des invertébrés fossiles au Musée américain d’histoire naturelle (non impliqué dans l’étude), a fait écho à ce sentiment : “Cela, pour moi, est comme le croisement entre la science et l’art.”

Il considère cette recherche comme un tremplin pour l’étude des facteurs géologiques uniques qui influencent l’irisation de ces fossiles anciens. L’interaction de la vie et de la géologie qui a créé l’ammolite constitue un témoignage étonnant de la beauté complexe cachée dans l’histoire de notre planète.